阿彌陀佛四十八題──以四十八題略解「阿彌陀佛是怎樣一尊佛?」:(三十三)阿彌陀佛,是一尊機法一體的佛

三十三、阿彌陀佛,是一尊機法一體的佛

機法一體略有四種:

一、往生正覺,機法一體。二、身心功德,機法一體。

三、生佛三業,機法一體。四、六字名號,機法一體。

(一)往生正覺,機法一體。《大經》第十八願:

設我得佛,十方眾生,至心信樂,欲生我國,乃至十念;若不生者,不取正覺;唯除五逆,誹謗正法。

眾生之往生與彌陀之正覺,彼此相依相待而成,亦即往生正覺,同時俱成。

故名往生正覺,機法一體。

(二)身心功德,機法一體。《觀經》說:

諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中。

光明遍照十方世界,念佛眾生攝取不捨。

善導《往生禮讚》說:

彌陀身心遍法界,影現眾生心想中。

曇鸞《往生論註》說:

火從木出,火不能離木也。以不離木故,則能燒木;木為火燒,木即為火也。

彌陀大悲心中,充滿常沒眾生之救度,故是機法一體之南無阿彌陀佛;

我等煩惱心中,充滿彌陀大悲之功德,故是機法一體之南無阿彌陀佛。

彌陀法界功德,全部融入念佛人身心之內。

彌陀遍照光明,唯在攝取念佛人終生不捨。

佛入念佛人,佛在念佛人心內;佛攝念佛人,念佛人在佛心中。

佛入我心,我入佛心;眾生身心,與佛功德,相即相入,機法一體不離。

如火燒木,一體不離。木喻念佛眾生,火喻攝取光明。

(三)生佛三業,機法一體。善導《觀經疏》說:

口常稱佛,佛即聞之;身常禮敬佛,佛即見之;心常念佛,佛即知之。

眾生憶念佛者,佛亦憶念眾生。彼此三業不相捨離,故名「親緣」也。

《大方等大集經.卷四》說:

菩薩住是陀羅尼已,亦復如是,一切眾生身口意業,各各於是菩薩身中,一一印現。

十方世所有眾生所有口業,悉於菩薩口中印現。

佛憶念眾生,眾生憶念佛,佛與眾生,眾生與佛,彼此常相親近,機法一體不離。

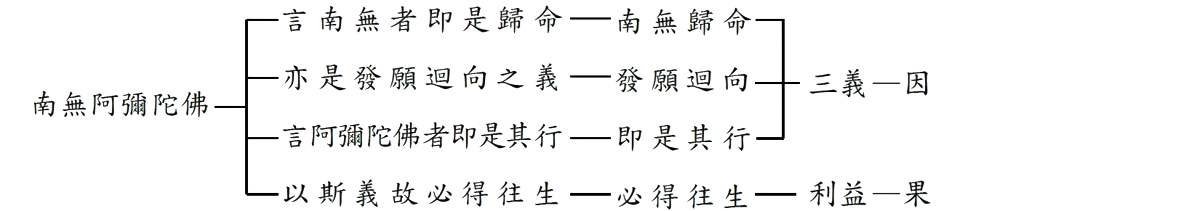

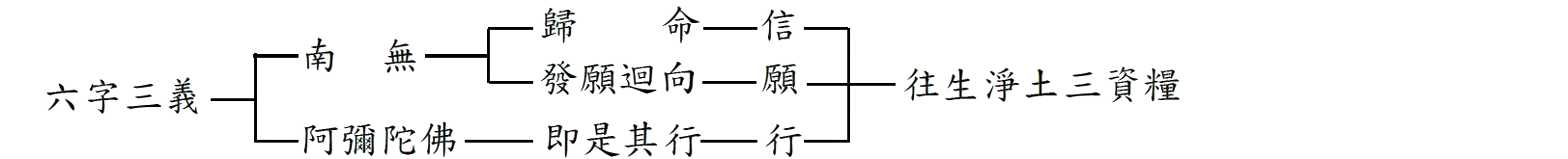

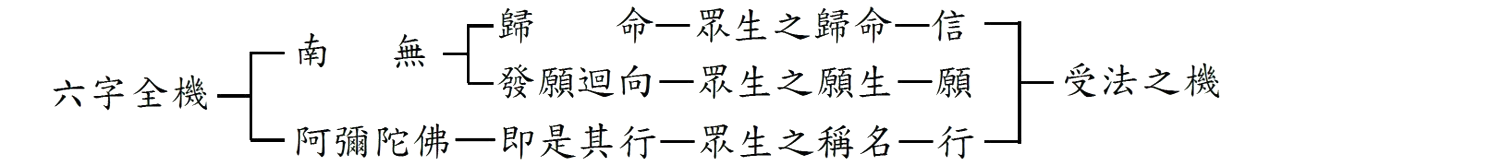

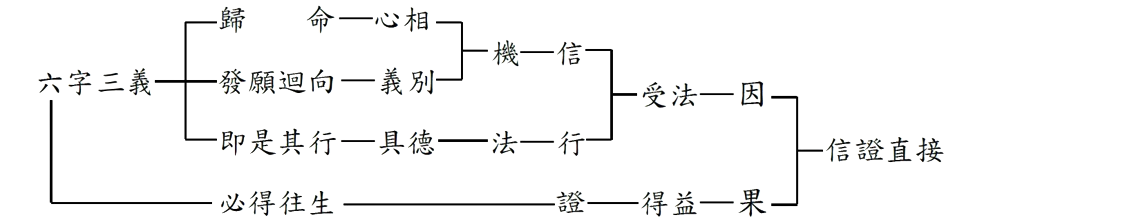

(四)六字名號,機法一體。善導《觀經疏》說:

言「南無」者,即是歸命,亦是發願迴向之義;言「阿彌陀佛」者,即是其行:以斯義故,必得往生。

離歸命心,無阿彌陀佛之體。南無阿彌陀佛之外,無能歸,無所歸。

「機法一體」有二面,即「法體成就」之機法一體與「機相領受」之機法一體。

「法體成就」的機法一體是「一體不二」的一體,是一個東西,不是兩個。

「機相領受」的機法一體是「一體不離」的一體,是兩個不同的東西合在一起、交融在一起,永不分開。譬如甲跟乙,甲、乙雖然不同,可是這兩個卻是在一起的,甲在哪裡,乙就在哪裡;乙在哪裡,甲也在哪裡,而且甲之中有乙,乙之中有甲,這個就是「一體不離」。雖然是兩個東西,但由於它不相離開,而且是結合在一起、彼此互相交融的,所以雖然是二物,也可以說是一體,這就是「佛凡一體」。

機有三種:黑機,暗機,白機。

「黑機」,就是指我們每個人的本性,不管信與不信,我們的本性都是貪瞋癡烏黑的,你再怎樣洗都洗不白的,只有到極樂世界,自然就轉了。這種機就是「黑機」,每個人都一樣。

「暗機」,是指有疑心的人,懷疑彌陀的救度這一種狀態是黑暗、無明,因為有懷疑,這種機就是「暗機」。

「白機」,是指信受彌陀救度的人,叫做「白機」。因為他必定往生極樂世界,雖然還有貪瞋癡,還是烏黑,但是只是今生短暫的幾年或幾十年,不是永遠的,所以,信順之心叫做「白機」。

一個信佛念佛的人,永遠都跟阿彌陀佛在一起,所謂「與佛同在」。

在一般佛教來講,「與佛同在」是感應道交的意思,對淨土宗來講,另有特別的名詞,叫做「機法一體」。所謂「機法一體」,「機」是指念佛的人,「法」是指救度的法,也就是指阿彌陀佛本身。

因為阿彌陀佛是以名號度眾生,而阿彌陀佛的名號,跟阿彌陀佛本體是一體的。阿彌陀佛的名號,跟阿彌陀佛的光明,也是一體的。所以我們只要稱念「南無阿彌陀佛」,就在阿彌陀佛的光明當中,所領受的是阿彌陀佛的恆沙功德。

簡單來講,念佛人跟阿彌陀佛,阿彌陀佛跟念佛人,都永遠在一起,這是一體不離;也就是念佛人的內心有阿彌陀佛的生命,阿彌陀佛的心中也有念佛人的生命,阿彌陀佛這一尊佛跟念佛人(也就是凡夫),佛跟凡夫,佛心跟凡夫的心,是交融合和在一起的。

「機」是我們念佛人,我們儘管信佛救度,專念佛名,也願生淨土;儘管再怎麼深入經藏,再怎麼有人格、有道德、有修養、有修行、有功夫、有功德,可是畢竟還是貪瞋癡具足的凡夫。當然貪瞋癡當中也有善心,如果沒有善心也不能遇到佛教,也不可能信受這個法門,所以《大經》說:「若人無善本,不得聞此經」、「謙敬聞奉行,踴躍大歡喜」。但貪瞋癡的凡夫,在娑婆世界永遠還都是貪瞋癡,跟佛清淨的心是不一樣的。

佛的心完全是真實的、智慧的、慈悲的、清淨的,而我們卻是污穢的、虛假的、貪瞋癡的,這樣的凡夫心跟佛的心是截然不同的,可說天差地別。可是,卻能夠永遠的在一起而永不分開,彼此交融,你中有我,我中有你,這個就是「機法一體」,或者稱為「佛凡一體」、「佛凡不離」,這樣的教理與用詞,是只有淨土宗才有的。

雖然聖道門各宗各派都從實相上來講一切眾生都有佛性,佛有佛性,凡夫也有佛性。從佛性來講,佛跟凡夫都是一樣的,但凡夫與佛卻不是一體的。畢竟佛是證了佛性,而且也斷了煩惱,同時又經過三大阿僧祇劫而成就了法身佛、報身佛,擁有了百千萬億化身的應化佛;而我們眾生再怎麼樣的有佛性,可是並沒有明心見性,也沒有斷除煩惱,所以法身不能證悟;也沒有經過三大阿僧祇劫積植福德智慧,沒有經過三大阿僧祇劫福慧圓滿,所以也沒有報身,那當然也沒有應化身的功能。因此,凡夫雖然有佛性,但畢竟佛性沒有顯發出來,永遠還是凡夫。

所以善導大師要我們認清自己,要有自覺,也就是說,我們雖然有佛性,但是障重惑深不能顯現,沒辦法證悟到我們的佛性,所以善導大師說我們「垢障覆深,淨體無由顯照」,又說我們是「罪惡生死凡夫」;不只是生死的凡夫、罪惡的凡夫,而且是常沒的凡夫,所以說「曠劫以來,常沒常流轉,無有出離之緣」,除了流轉於六道當中之外,更且是常沒於三惡道當中的。

如果以聖道門來講,他們會認為說,儘管曠劫以來常沒常流轉,可是由於這一輩子的積累善根,下輩子或下下輩子,或許有機會可以出離。可是善導大師明白地告訴我們──曠劫以來一直到今生,常沒常流轉,沒有出離之緣,未來也同樣沒有出離之緣。我們要認清自己就是這樣的根機。

所以「佛凡一體」就只有淨土法門才有的,這也是淨土宗的一個特色。當然這都是來自於阿彌陀佛的根本願,如果沒有彌陀的根本願,就沒有淨土宗,也沒有這樣的教理了。

前面所列出四種機法一體是:

一、往生正覺,機法一體:是就第十八願來講的。

二、身心功德,機法一體:是就《觀經》的兩段經文來講的。

三、生佛三業,機法一體:是就善導大師對阿彌陀佛「光明遍照十方世界,念佛眾生攝取不捨」的涵義當中,我們的三業跟阿彌陀佛的三業,互相融合,機法一體,所以這是善導大師的解釋。

四、六字名號,機法一體:是就善導大師對於「南無阿彌陀佛」這六字名號解釋來看,也含蓋有種種的機法一體。

這裡是列出這四種。其他如「名號信心,機法一體」,或者「光明信心,機法一體」,或者「名號念佛,機法一體」,或者「能歸所歸,機法一體」,「能照所照」或「能攝所攝,機法一體」,從種種的角度都可以看出,念佛的人跟阿彌陀佛都是永在一起的。

一、「往生正覺,機法一體」。

阿彌陀佛第十八願說:

設我得佛,十方眾生,至心信樂,欲生我國,乃至十念,

若不生者,不取正覺;唯除五逆,誹謗正法。

有關「若不生者,不取正覺」,這二句八個字,顯示阿彌陀佛是一尊「往生正覺機法一體」的佛,「機」指被救度的十方眾生,「法」指能救度的阿彌陀佛,阿彌陀佛與十方眾生結合在一起,成為一體,永不分離。

第十八願前面的五句是「願」,後二句「若不生者,不取正覺」是「誓」。誓是進一步表示如果不能達成這個結果的話,就必須付出代價。誓是一種絕對的決心、約定、誓約及賭注,為了成就這個誓,就要有相當的付出,也就是說,如果不能使眾生往生的話,法藏菩薩就不成正覺。法藏菩薩將他成佛的生命與十方眾生的往生綁在一起來發願,若不能使眾生念佛往生,他就永不成佛。此謂之「往生正覺,機法一體」,念佛的「機」跟救度的「法」相互依靠。就像父子一樣,有父才有子,有子才有父;父子是同時成立,相互一體的。既有「若不生者,不取正覺」的誓約與保證,阿彌陀佛又已經成佛,這豈不是顯示出阿彌陀佛已成就了我們的念佛往生之誓願?

總言之,四十八願當中,唯有第十八願是「念佛人跟阿彌陀佛」機法一體,是自他不二、生佛同體的本願。所以十方眾生只要信佛念佛,就自然與阿彌陀佛成為機法一體,必能百分之百往生成佛,並且「平生業成,現生不退」。因此,第十八願是最根本、最主要、最直接的願,叫做「生因願」,同時以此願為「本願王」。

首先我們要瞭解,阿彌陀佛是怎樣一尊佛呢?阿彌陀佛是一尊為我們發了四十八個大願的佛,那對我們來講,最親切、最直接、最根本的,就是第十八願。阿彌陀佛發下四十八願,願願都是為了眾生,可是眾生有聖人凡夫,有善人惡人,由於根機不同,所以四十八大願當中,攝受眾生的願有分為第十八願、第十九願、第二十願,根本願則是第十八願。因為第十八願能完整的救度一切聖凡善惡的十方眾生,不管善或惡,不論平生或臨終,即使是畜生、餓鬼、地獄的眾生,也都能夠救度。

「若不生者,不取正覺」的意思是說,如果不能使眾生往生他的彌陀淨土,那阿彌陀佛就不能成正覺;也就是說,能夠使任何念佛眾生都能往生彌陀的淨土,阿彌陀佛才能夠成正覺。也可以說,眾生如果不能往生,那阿彌陀佛怎麼能夠成正覺呢?假設阿彌陀佛已經成正覺,那眾生怎麼不能夠往生呢?

所以「往生、正覺」很有意義,對我們來講有「一體」的關係,也就是阿彌陀佛的正覺是依靠眾生的往生來決定的;而眾生的往生,也是依靠阿彌陀佛的正覺來決定的。

「彌陀之正覺,依眾生之往生而定」,這樣講的意思並不是說眾生有修行的能力能夠往生,阿彌陀佛才成正覺。不是這樣,如果這樣的話,等於阿彌陀佛是靠我們凡夫的修行功德才成正覺,當然不是這樣,而是阿彌陀佛完成了我們往生的功德。所以說阿彌陀佛的正覺是為眾生能往生而成就的,反過來說,「眾生之往生,依彌陀之正覺而定」,所以假如阿彌陀佛已經成正覺,眾生只要信受,也就是歸命,那就必定往生極樂世界;阿彌陀佛雖然已經成正覺了,可是眾生如果不信受、不歸命、不念佛,那也不能往生。這就是阿彌陀佛的正覺跟我們的往生,我們的往生跟阿彌陀佛的正覺,有這一層一層的關係。總的來講,就是阿彌陀佛的正覺跟我們的往生,我們的往生跟阿彌陀佛的正覺,是一體的。

一開始,阿彌陀佛的願就是跟我們眾生的往生綁在一起發願而修行的,他的成佛就是我們的往生,我們的往生就是他的成佛,所以我們眾生的往生,跟阿彌陀佛的正覺是彼此互相依靠、互相等待而完成的。阿彌陀佛依靠能夠讓我們往生他才能成佛,而我們必須依靠等待阿彌陀佛的成佛才能夠往生。所以我們的往生,跟阿彌陀佛的成佛,這兩個是同時成就的。也就是只要阿彌陀佛成佛了,那十方眾生也都具備往生的功德,所以阿彌陀佛的成佛,跟十方眾生的往生,是同時間成就的。

阿彌陀佛必須有能力使聖人、凡夫、善人、惡人、天界、人間、地獄的眾生都能夠一個不漏的往生,他才能成佛。所以往生跟正覺,正覺跟往生是綁在一起的,是機法一體的。

當然,機法一體也可以從法的層面,也就是從阿彌陀佛本身來講。因為再怎麼樣,阿彌陀佛已經成就了「機法一體」的往生功德。可是對十方眾生來講,有已經遇到的,有現在才遇到的,有將來才會遇到的,因此有時間性的不同。

阿彌陀佛成佛已經十劫了,我們怎麼還沒有往生?到底原因在哪裡?因為十劫以來,我們都還沒有遇到,還沒有信受。為什麼沒有遇到,還沒有信受呢?有可能十劫以來,我們都在三惡道,或者在天界享樂,或者雖然生而為人,但是沒有福報遇到佛法,或者是雖然有福報遇到佛法,但是雜修雜行,一直到今生今世才遇到彌陀的救度。不然十劫以前,所有眾生都應該往生成佛了,所以,很冤枉!曠劫以來枉輪迴!

今生今世終於遇到了,是極為值得的。有一句諺語說:「終日徬徨,傍晚到達目的,足已!」當然有人在中午之前就找到了目標,有的人中午之後還在找,但終於太陽下山之前找到了。可是有的人,太陽下山了還沒找到,而且一片黑暗,四顧茫茫。所以一輩子到處徬徨,可是臨終也能往生,這樣的話,也夠了,滿足了!

這是告訴我們最終的希望,並不是要我們平常懈怠,或者以為臨終還有機會,那現在就盡情的享樂,也不用聽聞淨土的教理,也不用聽聞佛法,甚至也不憶佛念佛,認為臨終時有人會幫自己助念就好,絕不能抱著這一種僥倖的心。為什麼呢?所謂「生死事大,無常迅速」。我們一輩子最重大的是什麼?就是生死輪迴的解脫,這是無法商量、不能替代的,所以說「生死事大」。而且「無常迅速」,有可能出去遇到車禍,或者突然中風、患病。

怎麼樣的人才是老實學佛的人呢?佛陀說,無常觀深的人才是老實學佛的人。沒有無常觀或無常觀不深的話,就會覺得要上班、要創造事業,時間不夠,或者要吃喝玩樂,時間不夠;反之,無常觀深的話,就會覺得沒有其他時間了,一定要現在就去尋找解脫生死輪迴的道路,所以他對於世間的事,或吃喝玩樂,不會覺得時間不夠,讓他覺得時間不夠的,是解決生死輪迴的這一件大事,其他的都不算什麼。

以上是就第一點「往生正覺,機法一體」來講。

二、身心功德,機法一體

《觀經》說:

諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中。

光明遍照十方世界,念佛眾生攝取不捨。

這兩段法語是《觀無量壽經》的經文。第一段是第八觀的經文,第二段是第九觀的經文。

「諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中」,諸佛如來是指阿彌陀佛,阿彌陀佛以法界為他的身體,所以說是「是法界身」。當然這種解釋是就淨土法門、彌陀的救度來解釋的。如果是聖道門的話,是解釋為諸佛如來都是以法性為身(法界的本體為身),可是這樣的解釋和我們眾生幾乎沒有什麼關係。淨土法門則解釋為阿彌陀佛以法界為身,而且是「入一切眾生心想中」。「法界」是什麼意思呢?是眾生界的意思,所以說「入一切眾生心想中」。也就是說眾生想佛,眾生的心中就有佛的功能、功德,這就是「諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中」的意涵。

善導大師有一段法語解釋更直接徹底,就是《往生禮讚》所說的:

彌陀身心遍法界,影現眾生心想中。

阿彌陀佛的身跟心是遍滿法界的。遍滿法界就是遍滿眾生界,也就是盡十方虛空,還有遍過去、現在、未來,是橫超十方,豎窮三世都遍滿眾生心的。阿彌陀佛是無礙的,所以善導大師就解釋說,阿彌陀佛身無礙,心無礙,無礙的身心遍滿法界,影現於眾生心想中。

為什麼說「影現眾生」呢?這是一種譬喻形容。阿彌陀佛的法身或報身,或阿彌陀佛的功德,對我們眾生來講,我們是看不到、聽不到、摸不到、接觸不到的。因為佛的法身無形、無色,沒有聲音,也沒有來去;報身是經過三大阿僧祇劫修行,積植福報智慧所成就的,所謂「三祇修福慧,百劫種相好」。可是報身是初地以上的菩薩才能感應道交,凡夫根本是接觸不到的,可是只要我們念佛想佛,阿彌陀佛的三身──法身、報身、應化身,以及阿彌陀佛所有的恆河沙無量功德,都在我們的心中,這就是「彌陀身心遍法界,影現眾生心想中」。

怎麼能夠這樣呢?因為阿彌陀佛成就了「無礙功德」,他的無礙光明能夠攝取十方眾生,無礙的光明能夠遍入十方眾生心想中,所以我們憶佛、想佛、念佛,信受彌陀的救度,阿彌陀佛的所有功德,以及阿彌陀佛的本身,就都在我們的身心之中,所以說「彌陀身心遍法界,影現眾生心想中」,阿彌陀佛的功德入我們的心中。當然,我們還是貪瞋癡的凡夫,但因為信佛、憶佛、念佛,有彌陀身心的功德,自然而然的,凡夫貪瞋癡的心中就有阿彌陀佛大悲心的氣氛,就會想自信教人信。

所以,「彌陀身心遍法界,影現眾生心想中」這兩句十四個字,令人很安慰,因為我們只要憶佛、想佛、念佛,阿彌陀佛的身心功德、無礙光明,就進入我們的內心,我們心中有佛,佛的心中有我,不會擔心懷疑:「我這麼虔誠的念佛,從早念到深夜,已經念十萬聲了,不曉得阿彌陀佛有沒有聽到?」有的人念佛一輩子,還在疑惑:「我臨終能不能往生啊?」這都是因為不瞭解純正淨土宗的教理。

「光明遍照十方世界,念佛眾生攝取不捨」,意思是,彌陀光明攝取念佛人,念佛人在彌陀光明中。阿彌陀佛的光明如果譬喻是一個袋子,念佛人都在這個袋子當中,除非退心;但一個信受彌陀救度,專念彌陀佛名的人,是不可能會退轉的,所以這裡所講的「身心功德,機法一體」,是就信受而念佛的人來講的。

「身心功德」,「身心」是指念佛人的身心,「功德」是指阿彌陀佛本身。阿彌陀佛本身都是功德,因為阿彌陀佛之所以成佛,是積植菩薩無量德行而成佛的,所以阿彌陀佛全體身心上下內外,都是功德,因此他的名號也叫作萬德洪名,所以「功德」指阿彌陀佛本身。阿彌陀佛的功德也可以說是阿彌陀佛的身跟心,阿彌陀佛的身心進入我們的身心,所以阿彌陀佛跟我們,我們跟阿彌陀佛,佛身、佛心跟凡身(凡夫的身體)、凡心(凡夫貪瞋癡的心)是交融在一起的,所以說「身心功德,機法一體」。

阿彌陀佛的光明如果是一個杯子,念佛人就是水,水已經在杯子裡面了,不可能漏到外面;阿彌陀佛的光明,就像一條願船,念佛人在這船當中,不可能掉出願船外。這艘願船是航行在六道苦海中,六道眾生如果念佛的話,當下就在願船當中,不可能掉到六道苦海裡面,很快就會到彼岸。

以現代科技來講,阿彌陀佛的光明就如磁場,或是能量;就像手機,手一點按,想找的訊息就進來了。那訊息到底在哪裡?訊息是透過相關的磁場。我們人到哪裡,磁場就在哪裡,所以不論我們在哪一個地方,手機一觸按,訊息就進來。阿彌陀佛光明的磁場遍滿宇宙,所以阿彌陀佛的光明無遠弗屆,阿彌陀佛的身體也是無遠弗屆,眾生不管在哪裡念佛,當下都在阿彌陀佛的光明磁場當中,不可能離開磁場之外。

其實,對阿彌陀佛來講,他並沒有空間的距離限制,也沒有時間(過去、現在、未來)的長短約束。因為佛的境界是超越時間、超越空間的,而且超越所有一切。為什麼?對阿彌陀佛來講,眾生跟他都是一體的,所謂「自他一體,冤親不二」;其實,也無所謂冤親,也無所謂你我他,對阿彌陀佛來講,都是大統一的。眾生因為有我執,才分別你、我、他,才有冤、有親,有好壞、美醜、喜歡、厭惡。阿彌陀佛跟眾生是一體的,我們眾生若是憶佛念佛,自然也跟阿彌陀佛一體,我們的苦樂就是阿彌陀佛的苦樂。這是就阿彌陀佛的悲心、願力來講的。

其實,不僅佛如此,破了我執、法執的菩薩,看待眾生也都是一體的;因為他證悟到一切眾生都有空性,都可遠離貪瞋癡,應都不會六道輪迴的,可惜眾生因為沒有證悟到,因此起惑、造業,受六道之苦;所以從內心湧出沛然莫之能禦的悲心,慈悲眾生,寬恕眾生,布施眾生,要救度眾生,這就是菩薩的心。

佛也是一樣,全身心內外都是悲心,不用藉任何的機緣。也就是說,以眾生來講,是「眾生緣慈」,必須假藉眾生的關係;菩薩必須假藉證悟空性,叫做「法緣慈」;以佛來講,他無緣慈,不需任何假藉,他必然會去救度眾生,不然他會感覺還不夠圓滿。為什麼?他自己成佛了,可是他看芸芸眾生都還沒有成佛,這樣他會滿足嗎?不會的。譬如一個父親雍容華貴,可是他的兒子在那裡受苦受難,這位父親他會滿足嗎?不會滿足的。一定是睡不著覺,吃不下飯,除非他的兒子也能離開那個苦難,回到家,跟他一樣雍容華貴,甚至繼承他的家業,這個時候這位父親才會覺得滿足了。世間的父親都已經是這樣了,何況是佛呢!所以成佛一定會度眾生,對眾生一點都不會嫌棄。

曇鸞大師在《往生論註》說:

火從木出,火不能離木也。以不離木故,則能燒木;木為火燒,木即為火也。

這一段法語是曇鸞大師解釋《觀無量壽經》所講的「諸佛如來是法界身,入一切眾生心想中,是故汝等心想佛時,是心即是三十二相、八十隨行好。是心作佛,是心是佛」。《觀經》一句「是心作佛,是心是佛」,不可以從聖道門自力的角度解釋,應從淨土門他力的角度解釋,因為《觀無量壽經》是他力的經典,是在說佛力,是在講阿彌陀佛救度眾生的經典,所以必須是以他力的角度來解釋才相應。

「是心作佛」是指什麼呢?阿彌陀佛發願要救度眾生,可見阿彌陀佛心心念念,一定是在眾生的身上,所以說「火從木出,火不能離木也」。「火」指阿彌陀佛,「木」指眾生。阿彌陀佛發願是為了眾生,也就是佛是因眾生而產生出來的,所以火肯定是不離開木,阿彌陀佛的願不離開眾生。「以不離木故,則能燒木」,火不離開木,那木就會被火所燃燒。阿彌陀佛不離開我們眾生,就會感動我們,我們就會被阿彌陀佛的願心、愛心所觸動而信佛憶佛念佛,這就是我們「是心作佛」。所以說「木為火燒,木即為火也」。

所以,我們信佛、念佛,歸順阿彌陀佛願心的救度,這個就是「是心作佛」,那麼這樣的話,就會「是心是佛」,就會現在跟阿彌陀佛機法一體,永不分離,臨終的時候,往生極樂世界。

我們往生極樂世界是為了什麼?為了成佛。我們往生極樂世界不只是為了要脫離六道輪迴,有一個永恆的歸宿,而且是要成佛的。當然有的人認為說,我往生極樂世界是要到那裡獲得清涼,獲得休息,或者是逃避到極樂世界去,當然這樣想也可以,只要能夠往生。不過,就像前面所說的,凡夫就像木頭一樣,凡夫雖然都是凡夫的念頭,可是一旦被火所燒的話,這一塊木頭不成為火是不可能的,也就是我們念佛人一旦往生極樂世界之後,我們凡夫的心就自然會轉為佛心。

可說:

彌陀大悲心中,充滿常沒眾生之救度,故是機法一體之南無阿彌陀佛;

我等煩惱心中,充滿彌陀大悲之功德,故是機法一體之南無阿彌陀佛。

彌陀法界功德,全部融入念佛人身心之內。

彌陀遍照光明,唯在攝取念佛人終生不捨。

佛入念佛人,佛在念佛人心內;佛攝念佛人,念佛人在佛心中。

佛入我心,我入佛心;眾生身心,與佛功德,相即相入,機法一體不離。

如火燒木,一體不離。(木喻念佛眾生,火喻攝取光明)。

如果是其他各宗各派,講的法都是理論性的,我們所講的,雖然也不離理論,但也是一個事實──念佛人,身上都有佛的光明;念佛人,能夠逢凶化吉,遇難呈祥;念佛人,凡事即使不滿我們的願,但最後也都讓我們感覺可以接受,合乎我們應該接受的,都會這樣。

假設是其他的法門,在瞭解這教理之後,就要依教奉行去實踐,然後證得信解的內容,所謂「信解行證」。但這個很困難,以末法時代的眾生來講,可以說是做不到的。而淨土宗是事理合一無礙的,以《華嚴經》來講,有理法界、事法界、理事無礙法界、事事無礙法界。事事無礙法界有講十玄門、六相圓融,這一些還是教理性的,如果達不到那個境界,那理還是理,事還是事,各不相干。可是淨土宗可以說是事事圓融無礙,為什麼?因為「阿彌陀佛是理」,「名號是事」,彌陀與名號是「名體一如」;我們凡夫念阿彌陀佛名號,阿彌陀佛名號就在我們心中,而阿彌陀佛名號,包含了阿彌陀佛所有的功德。所以念佛人:現生消災免難,諸事恰當;命終彌陀接引,往生極樂。

三、「生佛三業,機法一體」

善導《觀經疏》說:

口常稱佛,佛即聞之;身常禮敬佛,佛即見之;心常念佛,佛即知之。

眾生憶念佛者,佛亦憶念眾生,彼此三業不相捨離,故名「親緣」也。

這一段法語是善導大師在解釋《觀經》第九觀所講的「光明遍照十方世界,念佛眾生攝取不捨」。大師在解釋這一段經文時說,這段經文有親緣、近緣跟增上緣的涵義在裡面,上述這一段法語是就親緣來講的。

什麼叫作「親」呢?也就是「見、聞、知」──因為阿彌陀佛有三明六通:我們拜佛,阿彌陀佛就看到了;我們念佛,阿彌陀佛就聽到了;我們想佛,阿彌陀佛就知道了。我們的身口意跟阿彌陀佛的三業感應道交,所以說「彼此三業,不相捨離」。「機」指凡夫,凡夫的身口意三業,跟阿彌陀佛(法)的身口意三業,一體不分離。

當然,我們解釋說,我們念佛,阿彌陀佛的耳根就聽到,我們拜佛,阿彌陀佛的眼根就看到,我們想佛,阿彌陀佛的意根就知道,這樣只有阿彌陀佛的身業(眼耳)跟意業,怎麼會連阿彌陀佛的口業也跟我們相應呢?這是因為,佛的六根是一體的,是六根互用的,所以也可以說是彼此三業,不相捨離,一體不離。

這個也可以從另一部經來瞭解,《大方等大集經.卷四》說:

菩薩住是陀羅尼已亦復如是,一切眾生身口意業,各各於是菩薩身中,一一印現。

十方眾生所有口業,悉於菩薩口中印現。

這部分的經文很長,我只是引用有關口業的部分。意思是說,大菩薩進入到陀羅尼的境界(陀羅尼有種種的解釋,在這裡的解釋是進入法身不動的境界),在這個境界當中,十方一切眾生,不管哪一個國土,哪一個眾生,他身拜菩薩,口念菩薩的名號,意想菩薩,那麼這一些眾生,無量無邊的眾生,他們的身口意也都當下同時在這個菩薩的身中印現。

也就是說,譬如有十方眾生都在口業稱念這個菩薩,這個菩薩的口中,也同樣的在反應對方所稱念的。就像我們現在念南無阿彌陀佛,那阿彌陀佛的口中同樣也印現出我們在念他,阿彌陀佛也在念阿彌陀佛。

我們在拜阿彌陀佛,阿彌陀佛的眼根當中,也印現出我們在拜他的影像;阿彌陀佛的眼睛好像是一面鏡子,我們拜他的時候,鏡子就顯現出來了,這一面鏡子裡面的影像,全部都是我們在拜的影像姿勢,可以說阿彌陀佛的鏡子跟我們凡夫,我們凡夫跟阿彌陀佛的鏡子,也是機法一體;離開鏡子沒有凡夫,離開凡夫沒有鏡子,因為都已經一體了。

我們想佛,我們所想的也在阿彌陀佛心中互相觸動。這個就是「生佛三業」──眾生的三業、阿彌陀佛的三業,機跟法也是一體的。所以說,佛憶念眾生,眾生憶念佛,佛與眾生,眾生與佛,彼此常相親近,機法一體不離。

「眾生憶念佛者,佛亦憶念眾生」,看起來好像是因為我們憶念阿彌陀佛,所以才感得阿彌陀佛來憶念我們,是這樣嗎?也不是,是因為阿彌陀佛感動我們,所以才讓我們懷念阿彌陀佛,而阿彌陀佛便與我們感應道交,譬如月光照亮我們的眼睛,使我們舉頭望明月,而當舉頭望明月時,月亮也印現在我們眼中。所以,是因為阿彌陀佛先為我們發願,為我們修行,才有這樣的阿彌陀佛。這個內容道理還有很多。

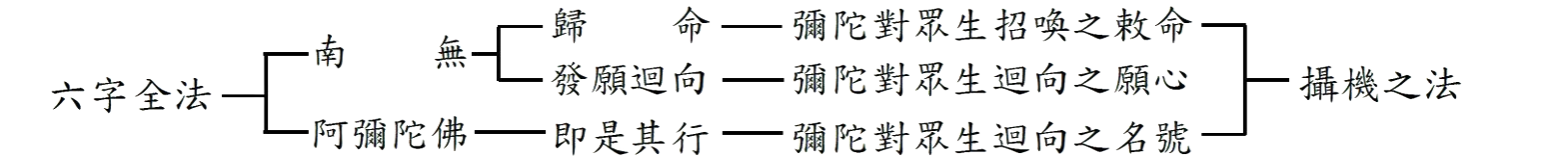

四、「六字名號,機法一體」

善導大師《觀經疏》說:

今此《觀經》中,十聲稱佛,即有十願、十行具足。云何具足?

這一段法語是善導大師在《觀經四帖疏.玄義分》中解釋南無阿彌陀佛六字名號的意義。善導大師為什麼要解釋呢?是因為有人認為,《觀無量壽經》所講下品下生的根機只是念了十聲的南無阿彌陀佛而已,不足以成為往生淨土之功行,是只有願沒有行,還不能當下往生,只是種下往生的因緣而已,必須等待下輩子累積足夠的念佛功行才能往生。這是一種錯解,善導大師為了糾正這個錯誤的觀念,說明所念的「南無阿彌陀佛」裡面,有信、有願、有行,是信願行通通具足的,所以往生的功德絲毫不缺的,因而作了這一段解釋。這是先從結論上說,接著再解釋其理由而說:

言南無者,即是歸命,亦是發願迴向之義;言阿彌陀佛者,即是其行。

以斯義故,必得往生。

這是善導大師有名的「六字釋」,顯示六字機法一體:南無之二字與阿彌陀佛之四字不離。

機:眾生歸信之心,此心不離「阿彌陀佛」救度之法;

法:彌陀救度之法,此法不離眾生「南無」歸命之機。

「南無者,即是歸命」,「南無」是什麼意思呢?「南無」就是歸命,此歸命之心顯示「信」,無信心是不可能歸命的;「亦是發願迴向之義」就是「願」;「阿彌陀佛者,即是其行」,阿彌陀佛這四個字本身就是「行」。

所以當我們念這六個字「南無阿彌陀佛」時,就已信願行通通具足了。

「以斯義故,必得往生」,「必」,就是自然、必然、必定之意,也就是任運自然的、自自然然的、不假勉強的,不假任何造作之力而自然而然、本然如是的。這是指彌陀願力法爾的自然,阿彌陀佛不可思議之願力,能自然地牽引念佛人往生極樂世界。不管任何眾生,只要念佛,不假功用,就能夠到達極樂世界。為什麼?因為是靠彌陀願力,所以才有這個必然、自然的功能;所以它是百分之百,不是機率性,也不是偶然的。

也就是這句南無阿彌陀佛,這六個字它的涵義就是必得往生的意思,我們每念一句南無阿彌陀佛,阿彌陀佛就回應我們必得往生。因為名號有這樣的涵義、功能,所以念佛的眾生就必定往生,不可能只是結一個善緣或種下往生的因而已。

念佛必生淨土,是彌陀名號自然的本性,是法爾任運自然的,是自自然然的,這是南無阿彌陀佛六字名號的「性」,曇鸞大師說「性」有「不改義、必然義」。如水往下流,火往上燒,這都是水與火法爾自然的本性,是法爾自然的功能、作用,不用免強,不假造作,也不會被改變。同樣的,念佛必得往生淨土是很自然的,不會有差失的,所以《無量壽經》說:「其國不逆違,自然之所牽。」《那先比丘經》譬喻說:「如樹西傾,倒必隨西。」所以專念彌陀佛名,必得往生彌陀淨土,這是法爾自然、任運自然的事情。

善導大師這段解釋就涵蓋著信願行,當然也涵蓋著第十八願所講的至心的「信樂」與至心的「欲生」,以及至心的「十念」,是信願行通通在裡面的。

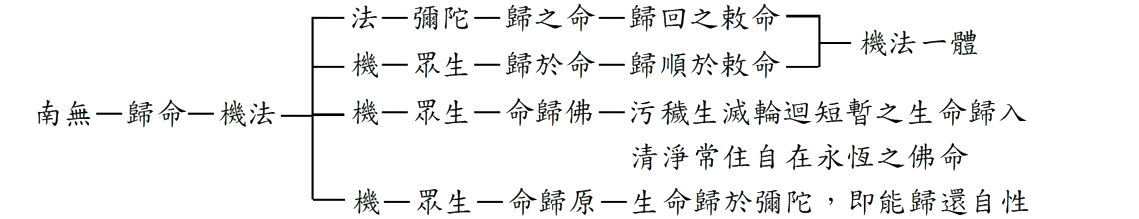

「南無」這兩個字是印度語,翻譯成中文有很多種說法,統計起來大約有十九種,而引用最多的就是「歸命」。有關「歸命」這兩個字的涵義,歷代祖師大德也有作種種的解釋,善導大師在這裡的解釋,最合乎淨土宗的教理,最合乎阿彌陀佛的願,同時也顯現出「南無阿彌陀佛」這六個字是完整的一個佛號。

我們念南無釋迦牟尼佛、南無藥師佛、南無文殊菩薩、南無地藏王菩薩,或南無大日如來,這些所念的「南無」是什麼意思呢?是禮拜、尊敬的意思,是內心的恭敬顯現出外貌的一種禮敬。可是我們信佛念佛的人念「南無阿彌陀佛」的時候,我們這種南無的內心,是信願行三心具足的,有信受彌陀救度及願生彌陀淨土的信願之心,所以才稱念這一句名號。

一般人念南無地藏王菩薩或南無文殊菩薩時,有信跟願嗎?並沒有,因為文殊菩薩並沒有一個淨土,地藏菩薩也沒有一個淨土;大日如來是毗盧遮那佛,是法身佛,也沒有一個淨土,那要往生哪裡呢?

只有我們念佛人念「南無阿彌陀佛」,內心有「至心信樂,欲生彼國」的信願之心,也就是阿彌陀佛的願──第十八願的內涵。所以這句名號是涵蓋第十八願所講的「至心信樂、欲生我國、乃至十念」,因此第十八願就是這句名號,名號就是第十八願。所以名號必須是六個字,如果只是四個字,少了「南無」,就少了信樂與欲生的內涵了。所以善導大師解釋「南無者,即是歸命,亦是發願迴向之義;阿彌陀佛者,即是其行。」這是最完整一體的解釋。

「南無者,即是歸命」,「歸命」有「歸之命」與「歸於命」二義。歸之命是從佛這一邊來解釋,歸於命是從眾生這一邊來解釋。

「歸之命」,這是從佛這一邊解釋,即是彌陀歸回的命令。阿彌陀佛呼喚我們要歸回極樂世界,極樂世界才是我們的家。娑婆世界是旅社(客舍),是旅途,是輪迴的地方,只有回到家才是歸,沒有回到家,都不是歸。阿彌陀佛他主動發願的時候,一直到現在都在呼喚我們,要「欲生我國」。《莊嚴經》就說「輪迴諸趣眾生類,速生我剎受快樂」,這就是阿彌陀佛要我們歸回極樂世界的呼喚。所以從佛來講,「歸命」就是阿彌陀佛呼喚我們歸回極樂世界的命令。

「歸於命」,這是從我們眾生這一邊來解釋,即是眾生歸順阿彌陀佛的命令,阿彌陀佛呼喚我們要「欲生我國」,我們就「願生彼國」,願意往生極樂世界就是歸順。我們不拒絕、不違逆,歸順於阿彌陀佛的命令,然後願生極樂世界。

這一種歸順也就是「信」的意思,信受彌陀救度,隨順彌陀救度,相信、隨順、接受,所以「歸命」就含有信在裡面。有人說歸命就只談歸命而已,並沒有說信。其實歸命裡面當然含有信的意義在內,如果缺「信」,怎麼可能歸命呢?

「亦是發願迴向之義」,「發願迴向」有「佛發願迴向」與「眾生發願迴向」二義。

「佛發願迴向」,阿彌陀佛從一開始發願修行,就把他的功德都迴向送給我們,把他兆載永劫積植菩薩無量德行的所有恆沙功德,點點滴滴都來迴向給我們十方眾生,所以《無量壽經》就說阿彌陀佛「為眾開法藏,廣施功德寶」,又說「專求清白之法,以惠利群生,令諸眾生,功德成就」。這些都是阿彌陀佛發願修行,把他的功德迴向給我們。

「眾生發願迴向」,對我們眾生來講,我們也是發願迴向要往生極樂世界。

「眾生發願迴向」,有「夾善迴向」與「直爾迴向」二義。

「夾善迴向」,這裡所講的「迴向」是「迴轉趣向」的意思。夾帶著自己所修行的種種功德,來迴向某一個地方。也就是迴轉自己所作的功德善根以趣向菩提,或施與眾生,或往生淨土等。簡而言之,就是迴向於眾生、迴向於佛道、迴向於淨土。但如果沒有功德,就不能迴向,因為沒有東西可以贈送出去。

「夾善迴向」可分為聖道門自力的「夾善迴向」,及淨土門自力的「夾善迴向」

聖道門自力的夾善迴向有三種:迴因向果、迴自向他、迴事向理。

「迴因向果」,自己「因」地所修的一切功德,都是人天之因,將這人天之因迴向到最高無上的涅槃佛「果」。也就是靠自己的力量,從因地修行一直累積到果地成佛。

「迴自向他」,所作功德,原屬自行,迴而向於法界一切眾生。即將「自」己所修的一切功德,迴施其「他」法界一切眾生,以示自己所修的功德,並非只屬於自己所有,而實是一切眾生所共有的。這是大乘法門發菩提心行菩薩道最基本的發心,要成佛就要發四弘誓願,所以把自己的功德迴向給法界眾生。但如果沒有功德,就不可能迴向,所以能夠迴向功德而達到解脫的,已是菩薩的境界。我們眾生所修的功德,雖然可以「迴自向他」,迴向給他人,但要迴向出離六道輪迴,迴向成佛,是不可能的,因為凡夫所修的都是有為、有漏的。

「迴事向理」,即將所作屬於千差萬別有生有滅的「事」相功德,迴而向於不生不滅真如法界的「理」體。但這要「三輪體空」,即「內不見己,外不見人,中不見所施之物」,這是空三心泯四相的菩薩才能做得到,還有貪瞋癡的煩惱凡夫是一點也談不上的。

淨土門自力的「夾善迴向」,也就是以自己所修所累積的功德、功夫,迴向給阿彌陀佛,願往生極樂世界,祈求阿彌陀佛於自己臨命終時前來迎接。這「夾善迴向」是屬於還沒有機法二種深信的淨土行人。

「直爾迴向」,這是淨土門他力的迴轉趨向,也就是「願」,「願生彼國」。亦即,我們沒有功德、功夫,但卻可以發願往生極樂世界,這一種就是領受、信順彌陀的呼喚,而迴轉心意直接「願生彼國」,這個叫作「直爾迴向」。阿彌陀佛呼喚我們要往生極樂世界,並將其往生成佛的功德迴向給我們十方眾生,我們聽聞到了阿彌陀佛的呼喚,而願意、信順、接受,直接迴轉向於極樂世界。這「直爾迴向」是任何善惡凡夫都能做得到的。

「阿彌陀佛者,即是其行」,極樂世界是佛的境界,是阿彌陀佛的報土,佛的報土只有初地以上的菩薩才能進入,我們不但沒有初地以上菩薩的功德,連見思二惑都沒有降伏斷除,是個具足煩惱的罪惡生死凡夫,卻能夠進入阿彌陀佛的報土,這就是直接迴轉。那怎麼進入呢?靠阿彌陀佛的力量;什麼力量呢?阿彌陀佛迴向這一句名號給我們,我們念阿彌陀佛這一句名號,就是靠阿彌陀佛的力量,「即是其行」故。

這一句名號,不是白紙黑字,不是一個聲音而已,而是法藏菩薩積植恆沙無量功德,從凡夫因地到成佛的功德,都通通在彌陀名號裡面;從娑婆到極樂世界的功德,也都通通在彌陀名號裡面;從極樂世界成佛到十方國土去救度眾生,這一些功德也都通通在彌陀名號裡面。所以,有這個名號的功德,我們就能夠從娑婆到極樂,到極樂就能成佛,成佛就能夠自自然然的廣度十方眾生,追因究本,都在這一句名號。所以「阿彌陀佛者」,「即是」我們凡夫往生的「行」。

「以斯義故,必得往生」,我們不勞苦修諸善業,只要專念彌陀佛名,彌陀的修行就是我們的修行。好比從此岸到彼岸,不用靠我們自己游泳,只要坐上阿彌陀佛的願船,願船的行就是我們的行,這一條願船行到哪裡,就是我們游泳到哪裡。我們有沒有游泳呢?沒有;我們有沒有能力游泳?也沒有能力游泳;可是等同有在游泳一樣,一步一步往涅槃的彼岸前進。所以善導大師說,這四個字就是我們往生極樂世界的「行」,所以我們稱念南無阿彌陀佛,心心念念都是信願行具足,都法爾自然地必定往生彌陀淨土。

每一個東西都叫一個法,每一個法都有它的本性,也就是它本身的功能和作用,這個作用和功能是客觀的,本來就如此,是必定必然如此的,不可能會被改變,這叫作「法爾」。

譬如念佛機,它的功能和作用就是念南無阿彌陀佛,這是念佛機的本性,這樣才能夠稱為念佛機,不然就不叫念佛機。如果這個念佛機壞了,就會被丟棄。

又如手錶,它的功能就是看時間的,不然怎麼叫手錶呢?手錶就是表示時間的。如果手錶沒有這個功能,也會被扔掉。

又如車子,它是交通工具,它的功能就是運載人物,到達遠方,不然怎麼叫車子呢?車子就是表示運載的。如果車子沒有這個功能,也會被捨棄。

又如飯菜,它的功能就是能讓肚子飽而不饑餓,讓身體有營養能健康成長。

「南無阿彌陀佛」六字名號,這個法是阿彌陀佛成就的不可思議的功德之法,是十方諸佛皆悉讚歎之法,這個法有什麼作用、有什麼功能呢?六字名號的功能,就是「稱念的人,必然往生」。這就是六字名號的作用,不然就不叫六字萬德洪名了。

「南無阿彌陀佛」就是「稱念必然往生」。我們每天念「南無阿彌陀佛」,心裡面還想:「能不能往生?會不會往生?」就好像一邊吃飯一邊問能不能飽。

念佛必得往生,這本來就是彌陀名號「法爾」任運自然的功能。「法爾」的「法」,就是有形無形的萬事萬物都稱為法,「爾」就是它的性質狀態,萬事萬物本來的性質狀態就是如此的,不會差失與改變的,叫作「法爾」。如火焰是往上升,不是往下竄;如水是往下淌,不是往上淌;如水果種類很多,有酸的,也有甜的,這些都是物理自然界的性狀,是任運自然而然的,不用造作或勉強的,這就是「法爾」,是這個法本身任運自然的功能。

阿彌陀佛本願力任運自然法爾的功能,就是以他「南無阿彌陀佛」六字名號來救度一切善惡凡夫,因此「南無阿彌陀佛」六字名號有救度任何念佛人的自然功能,不管任何人,只要專念彌陀名號,現生自然蒙佛護祐,臨終自然蒙佛來迎,自然往生淨土,不會差失不會改變。

所以,稱念這句名號的人,不管他知與不知、求與不求,自自然然有那一種往生的功能潛在其中。如同一個念佛的人,彌陀住頂上、身上放佛光,這是法爾自然的。儘管他不知道、沒有看到,可是自然會有這種功能,因為名號的功能、名號的自性就是這個樣子。

譬如火的功能就是燃燒,一旦點火就必燃燒,不管你知道或不知道,甚至你在口中或心中認為它不會燃燒,要它不燃燒,它也必定燃燒,除非你不點火,一點火就必定燃燒,因為燃燒就是火的性,火的功能。又譬如喝水,自然就能解渴;吃飯,自然就能飽肚子;念佛,自然就能往生,這個是法爾自然的。《無量壽經》多處提到「自然」,「自然之所牽」,「自然虛無之身無極之體」,一點不造作,這是彌陀願力的自然。念佛是彌陀願力的自然,有阿彌陀佛本願力的運作,現世常得安穩利樂,臨終往生極樂淨土。

自然有三種:一、凡夫的「業力自然」;二、彌陀的「願力自然」;三、真理的「無為自然」。

我們凡夫是業力的自然,如果不念佛往生彌陀淨土,就會自然墮落,繼續輪迴,也是很自然的,不勉強的,想不墮落輪迴也不行。

這句彌陀名號本身能使我們往生,所以,我們稱念這句名號就能往生。我們知道這個道理而念佛,信就在裡面了,儘管對這個道理瞭解得不是很充分,可是能夠一直稱念下去,也必定往生,因為有阿彌陀佛任運自然法爾的功能在運作。

所以,善導大師解釋六字名號說:「言南無者,即是歸命,亦是發願迴向之義;言阿彌陀佛者,即是其行。以斯義故,必得往生。」「南無阿彌陀佛」六個字是什麼意思呢?就是我們歸命信順阿彌陀佛,阿彌陀佛就成了我們的修行,因此,我們必然往生。所以念佛方法簡單,功能殊勝。

可知,南無阿彌陀佛這六個字有「信願行」三個含義:「南無」就是歸命,就是信,這是第一個含義;「也是發願迴向之義」就是願,這是第二個含義;同時「阿彌陀佛」就是行──往生的資糧,是第三個含義。這「信願行」三個含義就是因,有一個果就是:「以斯義故,必得往生」,「信願行」是因,「往生淨土」是果。因若成就,果必任運自然而顯現。因為,因必克果,任運不作意,如影隨形。

有關六字名號的涵義,簡列幾種表格於後:

.png)

可說:南無阿彌陀佛之外,無能歸,無所歸。南無能歸之機,與阿彌陀佛所歸之法,如影隨形,佛凡一體不離。

善導大師說,信受彌陀救度的人,就是具足「機深信」與「法深信」的人。善導大師「機法深信」之文說:

一者決定深信:自身現是罪惡生死凡夫,曠劫以來常沒常流轉,無有出離之緣。

二者決定深信:彼阿彌陀佛四十八願,攝受眾生;無疑無慮,乘彼願力,定得往生。

機深信之相:是深信自身極惡,無力出離。自覺自己於出離輪迴、解脫生死全無任何能力,從而使我們捨棄依靠自力修行了脫生死的想法。這就如同某位鄉下貧窮的蓮友想要前往朝拜位於長安的祖庭,但因家中並無足以充作其旅費之用的錢財,而且也負債累累,於是其前往長安的想法便只得作罷(自己完全無力,絕對無力)。這種體悟叫做「機深信」。

法深信之相:是深信乘佛願力,定得往生。乘是乘託之義,如同乘船、乘車、搭機時,將自身全體重量完全交予船或車或飛機。法深信亦是如此,就是徹底體悟到像我這種罪惡深重的眾生,只要當下聞信阿彌陀佛的無條件救度,專稱彌陀佛名,深信彌陀願力,將自身往生極樂之大事完全交託於阿彌陀佛(彌陀完全有力,絕對有力。即完全他力,絕對他力)。當下就成為必定往生極樂的身分。這就好像有人從台北出發,想要前往北京,則不論此人腳力如何超出常人,他都必須放棄步行,改為乘船或搭機(捨自歸他)。這種叫做「法深信」。

被救度的眾生稱為機,能救度的佛力稱為法。機含有能動、能變之義,法則具有一定、不變之義;為了與能動、能變之機相對應,才將一定、不變的彌陀願力稱為法。因此,深信彌陀願力之救度才名為法深信。

二種深信的二種並非別體二種,而是同體二種,但畢竟所信之內容含有機與法兩種,所以善導大師才將一種信心分別為機與法兩種,因為一種真實信心可以存在兩種不同的表現形式。

本來,所謂對彌陀救度的信心,是指確信無有出離之緣的我等眾生(自己完全無力,絕對無力),依彌陀願力之救度而定得往生(彌陀完全有力,絕對有力)。略言之,即深信彌陀願力要徹底救度我等,可見這種信心是一體一味的,並非存在兩種其體各別的信心。

善導大師之所以說決定深信自身無有出離之緣,是為了令我等眾生捨棄自力修行之思想;進而言之,若不捨棄自力修行之思想,便表示還無法深信自身無有出離之緣。

同理,所謂深信彌陀願力,就是將自身之往生完全託付於彌陀願力,如此完全仰靠阿彌陀佛之願力即是深信彼佛之本願力。若不是完全仰靠彼佛之願力,便是對阿彌陀佛之本願力仍不夠深信。

所以對彌陀救度的信心是指拋棄自力、投託他力,所以才要通過提出機深信顯示自力思想之應當棄捨,通過提出法深信揭示出投託他力所應具備的相狀。如前所述,二種深信的要點在於捨棄自力、歸投他力,所以雖言二種,但卻並不意味著有兩種不同的心同時生起,而只是深信無有出離之緣,而且必墮地獄的我等眾生,一旦乘託佛力則必得往生。簡言之,即深信不論何等眾生,彌陀都必定救度。

總而言之,機深信指捨棄依靠自力修行的想法(自己完全無力,絕對無力),法深信則指完全仰靠阿彌陀佛之他力(完全他力,絕對他力)。

此二種深信既是他力信心中所具有的兩種內涵,也是他力信心的一體兩面。這就如同硬幣的表裡兩面,若從裡面觀察,可以發現深信自身無力之機而捨棄自力修行之思想,即機深信;若從表面觀察,則可以發現深信彌陀願力,並將往生大事完全交託於彌陀之他力,即法深信。

全捨自力的同時即意味著全託他力,全託他力的同時也意味著全捨自力,恰似暗去光來與光來暗去。

故二種深信即是二種一具,也是二種互具。

二種一具是說,一個信心之中,同時具足二種深信的內含。

二種互具是說,機深信中具足法深信,法深信中也具足機深信。

二種信心之相是一味的,所以二種深信通於凡夫與聖人。不論凡聖,欲生彌陀報土,都必須具足二種深信。因為彌陀「願力成就之報土,自力心行不能到,大小聖人都一樣,唯託彌陀本願力」。彌陀報土,如憑自力之心行絕對不可能往生的,所以不論是經過多久時間積累修行的聖者,若欲生彌陀願力成就之報土,都必須拋棄自力,乘託彌陀之他力。即便等覺之文殊菩薩與普賢菩薩亦然。

文殊菩薩發願偈說:

願我命終時,滅除諸障礙,

面見彌陀佛,往生安樂國。

普賢菩薩發願偈說:

願我臨欲命終時,盡除一切諸障礙,

面見彼佛阿彌陀,即得往生安樂剎。

如前面第三題「彌陀以名號度生」之文所說:

《無量壽經》四十八願之中,有固定的定型句「聞我名字,……」,總共出現十一願之多,而「聞我名號」或「聞其名號」及與「稱念佛名」的相關願文與經文也有七句之多,共十八句,充分顯示阿彌陀佛是以其名號廣度十方眾生。

可知,聽聞彌陀佛名,利益廣大,能得無生法忍,能往生淨土成佛。

彌陀四十八願之中,大多闡釋聞名得益,而最單純最明確的當屬《莊嚴經》所說:

我若成正覺,立名無量壽,眾生聞此號,俱來我剎中。

聞號尚爾,何況稱名!

可知,彌陀以名號度生;亦知,每一念每一念,念念無不具足往生之行。