《阿彌陀經》流通本異同思考

最近在整理《阿彌陀經》相關譯本。

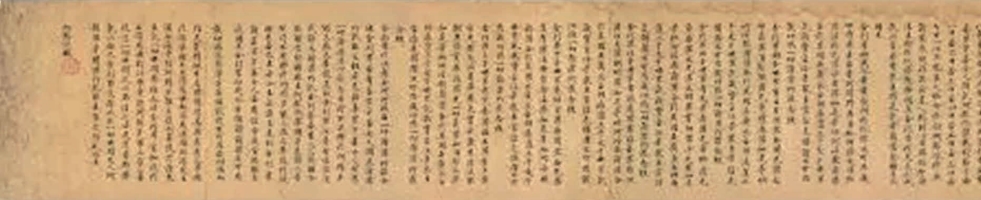

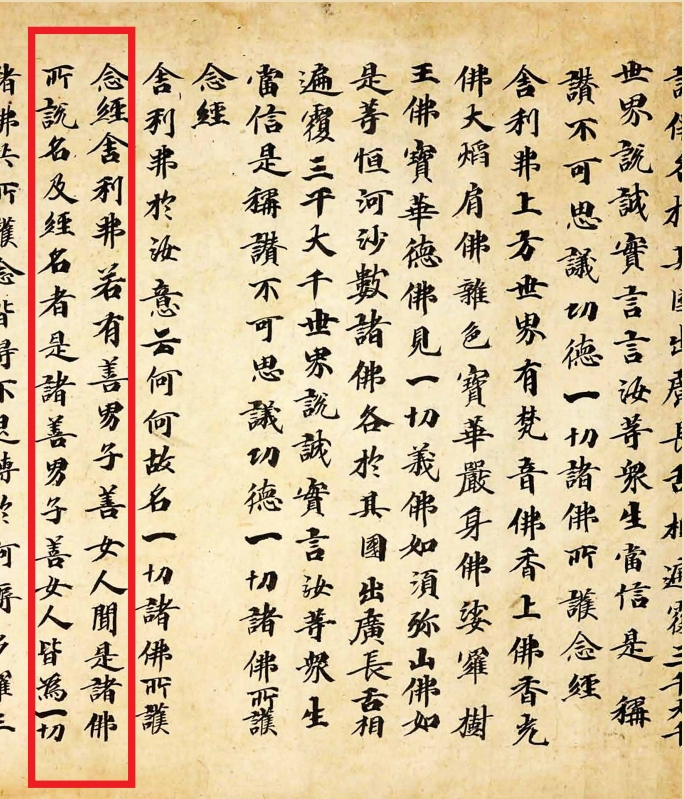

唐代敦煌寫本《佛說阿彌陀經》卷軸.紙本墨蹟 26.1 × 236.7cm

《阿彌陀經》的「漢地流通本」,包括了高麗版、宋、元、明諸版《大藏經》這一系統,這些藏經中所收《阿彌陀經》諸本文字皆大致相同。千餘年來輾轉流通,各本多少有些差異,但都屬同一系統,大同而小異,細微出入,但無關大體者,皆可忽略不計。

唯在《阿彌陀經》漢地流通本中,經文是:

聞是經受持者,及聞諸佛名者……皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

經查對,此處文字漢地流通各本皆同,說明唐以後在漢地信眾中流通的《阿彌陀經》文本都是如此表述。

但在敦煌所藏唐寫本及日本流通本中皆作:

聞是諸佛所說名及經名者……皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

.jpg)

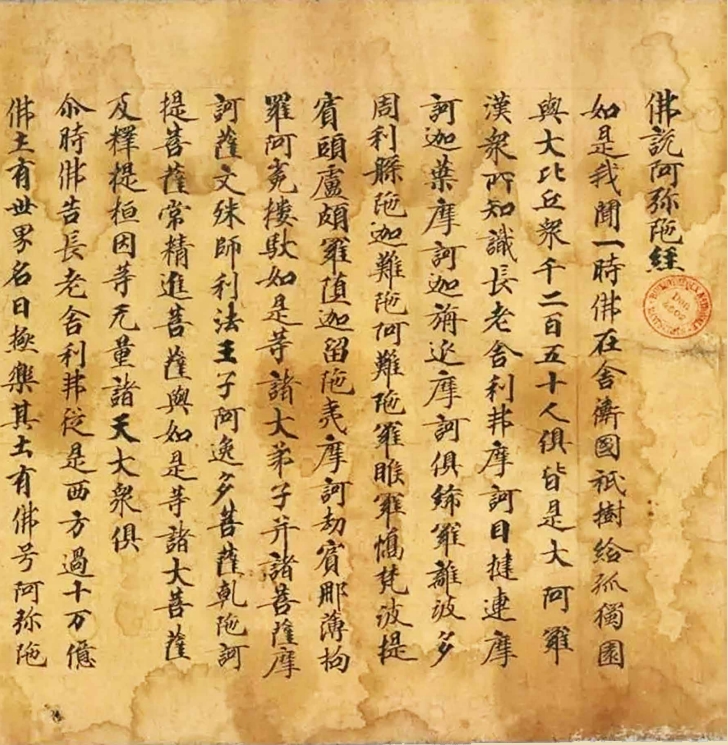

法國國家圖書館收藏伯希和敦煌寫經 編號:P.2272

善導大師《法事讚》裡也是「聞是諸佛所說名及經名者」,與後期漢地流通本中的經文不同。

比他更早的隋朝智者大師《阿彌陀經義記》所用的版本,也是「聞是諸佛所說名」,並非「聞諸佛名」。

可知最早的《阿彌陀經》在這裡的經文是「聞是諸佛所說名」,並非「聞諸佛名」;到了宋明之後,或許筆誤,而成為「聞諸佛名」。

仔細體會,這兩者語義上似有差別,若依唐寫本,眾生不退轉,是因為「聞」到阿彌陀佛的名號及經名,功德在諸佛所讚歎的第十七願成就的彌陀名號及以彌陀名號為體的經名。如此領解,則與《無量壽經》的義理一貫,且契合本經之稱揚讚歎阿彌陀佛名號不可思議功德的主旨。《無量壽經》中阿彌陀佛四十八願之第十七願說:

設我得佛,十方世界,無量諸佛,不悉咨嗟,稱我名者,不取正覺。

阿彌陀佛成佛以來,於今十劫,故四十八願,願願皆已成就。《無量壽經》中,釋尊解釋此願(即第十七願成就文)說:

十方恆沙,諸佛如來,皆共讚歎,無量壽佛,威神功德,不可思議。

又說:

無量壽佛,威神光明,最尊第一,諸佛光明,所不能及。

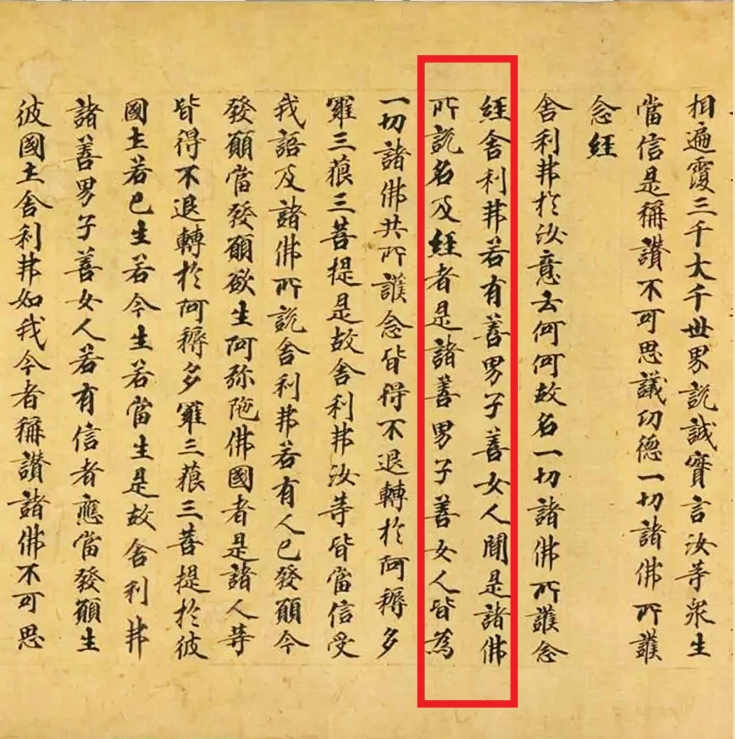

唐代敦煌寫本《佛說阿彌陀經》卷軸.紙本墨蹟(局部)

唐代敦煌寫本《佛說阿彌陀經》卷軸.漏一「名」字

敦煌唐寫本丟「名」字,其他唐寫本有「名」

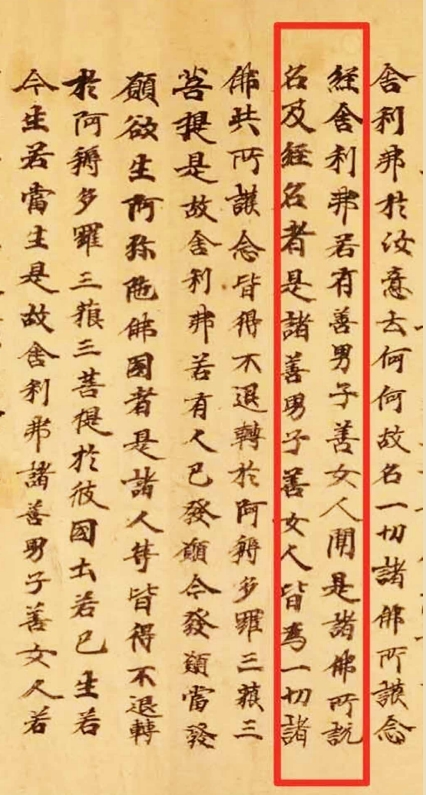

敦煌遺書《佛說阿彌陀經》卷軸,紙本墨蹟 26.2 x 254.7cm

中國國家圖書館藏 編號:BD01898

而漢地流通本是將功德歸於「受持」《阿彌陀經》及聞諸佛名號,這在字面意義上是將阿彌陀佛與諸佛等同,抹去了阿彌陀佛不共的本願與名號功德,而念「南無阿彌陀佛」就與念諸佛名沒有區別了。然而,本經既然是以阿彌陀佛為題,自當以阿彌陀佛名號功德為主,此處卻沒有提及阿彌陀佛的名號,反而張揚聞信「諸佛」名號功德,唐以後的漢地流通本於此部分稍有義理不彰之感。

隋唐以後的淨土教中,較輕忽本願而重稱名;稱名則重凡夫之稱功,而不歸阿彌陀名號法體之不共功德,就上述後期的流通本的文字,很容易導致這樣的認知。如此一來,我們可能已經由此觸及到隋唐以後宋明淨土教所以偏重自力稱名而輕忽本願的癥結所在了。

所以大眾領解經文義理掌握三大核心:

1、不離隋唐淨土一脈清淨傳承,本願他力奧義為本。

2、領解經文,同部異譯文本相互對照,則文義互顯,方能徹道。

3、經論本不相違,然若智慧不足,將使看似相違之處難以合會;唯望佛本願,不離善導楷定宗旨,則不難融會貫通!

出現這樣的原因可能傳抄錯誤,二者可能譯者習慣,鳩摩羅什翻譯比較雅順,像玄奘大師翻譯《稱讚淨土佛攝受經》就翻譯十方諸佛讚歎,而羅什大師就翻譯六方,淨土經典文獻確實存在不少習焉不察的問題,古來亦多有異說歧見。經論本不相違,祖師們的智慧非無智之我輩所通達,故沒有領會到祖師的擇法眼而不能合會貫通。

《佛說阿彌陀經》的漢地流通本自唐以後文本即有出入,兩本不同達二十五字。其中一處關鍵性出入,字面上將諸佛名號等同於、甚至替代了阿彌陀佛名號,抹去了阿彌陀佛本願名號不共功德,有失經義,或許也因此呈現影響隋唐淨土思想與之後的宋明淨土思想,在義理及行持上產生了區別的原因。

文/淨源法師